首頁 >> 正文

數(shù)月來,,北大教授林毅夫和張維迎的“產(chǎn)業(yè)政策之辯”備受經(jīng)濟界關注,。兩位學者尖銳但卻不失理性、對立而又不乏交集的產(chǎn)業(yè)政策之爭,,爭的與其說是產(chǎn)業(yè)政策的效用,,不如說是今后的經(jīng)濟發(fā)展之路,。

在林毅夫看來,,產(chǎn)業(yè)政策是指中央或地方政府為促進某種產(chǎn)業(yè)在該國或該地區(qū)發(fā)展而有意識采取的政策措施,,包括關稅和貿(mào)易保護政策、稅收優(yōu)惠,、工業(yè)園和出口加工區(qū),、研發(fā)工作中的科研補貼、壟斷和特許,、政府采購及強制規(guī)定等。林毅夫認為,,大多數(shù)成功的經(jīng)濟體均在快速發(fā)展過程中使用了產(chǎn)業(yè)政策,,“我沒有見過不用產(chǎn)業(yè)政策而成功追趕發(fā)達國家的發(fā)展中國家,也沒見過不用產(chǎn)業(yè)政策而繼續(xù)保持其領先地位的發(fā)達國家,?!?/p>

張維迎表示,“我理解的產(chǎn)業(yè)政策是指政府出于經(jīng)濟發(fā)展或其他目的,,對私人產(chǎn)品生產(chǎn)領域進行的選擇性干預和歧視性對待,,其手段包括市場準入限制,、投資規(guī)模控制,、信貸資金配給,、稅收優(yōu)惠和財政補貼進出口關稅和非關稅壁壘、土地價格優(yōu)惠等,?!彼J為,“產(chǎn)業(yè)政策是披著馬甲的計劃經(jīng)濟,,在這個年代復活了,。二者都體現(xiàn)了政府對經(jīng)濟生活、資源配置的干預,?!?/p>

雙方圍繞什么是產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)政策是否應該存在,、該不該為“第一個吃螃蟹的人”買單,、怎樣利用比較優(yōu)勢等方面展開交鋒。其實,,這不只是關于產(chǎn)業(yè)政策的爭論,,更深層次地看,雙方交鋒的焦點,,乃是政府與市場的關系,。

對于改革開放30多年以來中國經(jīng)濟取得的巨大增長,一部分學者強調(diào)這源于市場經(jīng)濟對計劃經(jīng)濟的替代,,他們認為政府應該進一步退出市場,、廢除管制,所要做的就是創(chuàng)造自由,、法治的環(huán)境及對產(chǎn)權制度的保證,。另一部分學者則認為,中國的成功在于不斷強化市場的作用,,又抓住了符合比較優(yōu)勢的發(fā)展機遇,,因此討論的重點不應該是政府要不要干預,而是哪一種政府干預能夠真正促進經(jīng)濟發(fā)展,,哪一種干預會失敗,。政府協(xié)調(diào),有可能失敗,,但是沒有政府協(xié)調(diào)更失敗,。

當今中國經(jīng)濟處于新的關鍵時期,面對不斷出現(xiàn)的新問題,,原來的經(jīng)驗,、路數(shù),、方法正漸漸失去效能,實踐正迫切需要理論界,、企業(yè)家和政府部門深入思考,,共同探討解決問題的新路徑。此次林張之辯,,正是在這個大背景下,,引發(fā)人們?nèi)ド钊胨伎际袌雠c政府的關系如何處理,兩者的作用如何更好發(fā)揮,。

值得指出的是,,盡管此次辯論中有些意見比較尖銳,政府相關部門仍對辯論持平實,、開放的態(tài)度,。有經(jīng)濟主管部門官員指出,經(jīng)濟學界基于產(chǎn)業(yè)政策的爭論很有意義,,產(chǎn)業(yè)政策需要轉型,,要從過去政府來選定重點的產(chǎn)業(yè)政策,更多轉向功能性的產(chǎn)業(yè)政策,。經(jīng)濟主管部門官員也認為,,我國現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)政策確實存在與新常態(tài)不相適應的地方,從目前產(chǎn)業(yè)政策的實施情況看,,也存在一些迫切需要解決的突出難題,。

黨的十八大報告指出:“經(jīng)濟體制改革的核心問題是處理好政府和市場的關系,必須更加尊重市場規(guī)律,,更好發(fā)揮政府作用,。政府與市場,兩只手都要發(fā)揮作用,?!敝粡娬{(diào)一面,完全忽視另一面不符合中國的實際,。展望未來,,學界、業(yè)界都需要林張這樣深入,、尖銳然而不失平實,、理性的討論。但同時也需要指出,,欲為中國經(jīng)濟探尋持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展之路,首要的乃是研究基本問題,,切實深入中國實際,,而不是被各種教條所束縛,,如此,才能提出更加科學,、更加符合實際的政策建議,。

?

|

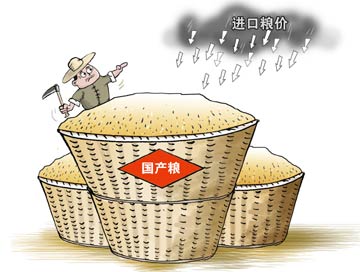

高成本扼殺中國糧食競爭力

農(nóng)業(yè)供給側結構性改革推行至今,,在補短板、去庫存,、降成本,、調(diào)結構等方面可圈可點,隨之也不可避免地遭遇到轉型升級帶來的磨合與陣痛,。