對外開放再上新臺階

——“十一五”經濟社會發(fā)展成就系列報告之二

改革開放以來,,我國對外開放程度不斷提高,與世界經濟的聯系越來越緊密,,對世界經濟增長的貢獻越來越大,。特別是“十一五”期間,,面對復雜多變的國內外形勢,我國堅持擴大內需與穩(wěn)定外需相結合,,充分利用兩個市場,、兩種資源,克服國際金融危機的巨大沖擊,,繼續(xù)推進對外開放,,積極參與全球化進程,對外貿易規(guī)模迅速擴大,,吸收外資水平不斷提高,,對外經濟合作步伐明顯加快,開放環(huán)境日趨優(yōu)化,,對外開放再上新臺階,。

一、對外貿易實現新發(fā)展,,質量和效益進一步提高

發(fā)展對外貿易是我國對外開放的核心內容,,是利用外需的主要途徑,,也是參與國際經濟合作的重要渠道�,!笆晃濉逼陂g,,我國緊緊抓住經濟全球化機遇,積極應對金融危機沖擊,,著力解決對外貿易發(fā)展中的突出問題,,對外貿易規(guī)模不斷擴大,對外貿易質量明顯提高,,貿易大國地位進一步鞏固,。

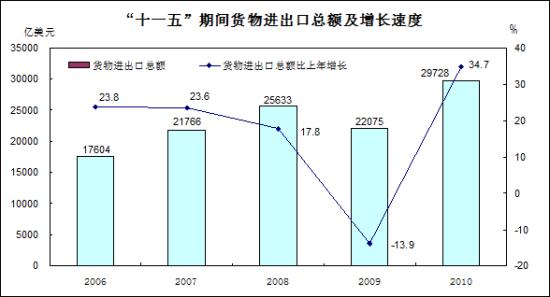

(一)貨物貿易規(guī)模迅速擴大�,!笆晃濉逼陂g,,我國貨物進出口總額累計116806億美元,比“十五”期間增長1.6倍,。其中,,出口總額63997億美元,增長1.7倍,;進口總額52809億美元,,增長1.4倍。5年間,,進出口貿易年均增長15.9%,,其中,出口年均增長15.7%,,進口年均增長16.1%,,高于預定目標。

“十一五”前兩年,,我國進出口總額保持23%以上的快速增長,,2007年出口總額突破1萬億美元,進出口總額邁上2萬億美元臺階,。2008年國際金融危機爆發(fā)后,,在世界經濟大幅下滑、國際市場需求嚴重萎縮的嚴峻形勢下,,我國對外貿易經受住了金融危機的嚴峻考驗,。2008年進出口總額增長17.8%,其中,,進口增長18.5%,進口總額首次突破1萬億美元大關,。2009年進出口總額雖然下降13.9%,,但我國依然是全球對外貿易表現最好的國家之一,,降幅遠低于全球貿易降幅。2009年我國出口總額躍居世界第一位,,占全球出口比重由“十五”末的7.3%提高到9.6%,;進口總額上升至世界第二位。2010年我國進出口再創(chuàng)歷史新高,,進出口總額接近3萬億美元,,達到29728億美元,增長34.7%,。其中,,出口15779億美元,增長31.3%,;進口13948億美元,,增長38.7%;進出口均比“十五”末增長1.1倍,。

(二)貿易平衡狀況不斷改善,。“十一五”期間,,我國著力促進貿易基本平衡,,切實提升外貿發(fā)展質量和效益,在努力保持出口穩(wěn)定增長的同時實施擴大進口戰(zhàn)略,。認真履行開放國內市場的承諾,,進口關稅總水平降至9.8%,并進一步簡化進口管理,,進一步完善進口促進體系,,進一步提高貿易便利化程度,基本取消了進口配額管理,,分批取消了800多個稅目商品的自動進口許可證管理,。進出口格局因此更趨平衡,外貿順差在2008年達到2981億美元歷史高點后開始回落,,2009年下降到1957億美元,,2010年進一步減少到1831億美元。5年間,,貿易不平衡度(貿易差額占進出口總額的比重)從2006年的10.1%,、2007年的12.1%、2008年的11.6%,、2009年的8.9%下降到2010年的6.2%,。

(三)進出口貿易方式發(fā)生積極變化�,!笆晃濉逼陂g,,在加大對外貿易結構調整和轉型升級力度思想指導下,,我國進出口貿易方式發(fā)生積極變化。5年間,,一般貿易進出口年均增速達到20.1%,,大幅超過加工貿易10.9%的年均增速。2010年,,一般貿易進出口達14887億美元,,比“十五”末增長1.5倍,占進出口總額的比重由“十五”末的41.8%提高到50.1%,;加工貿易進出口為11578億美元,,比“十五”末增長67.7%,占進出口總額的比重由“十五”末的48.6%下降到38.9%,。

(四)進出口商品結構進一步優(yōu)化,。從出口方面看,2010年,,工業(yè)制成品出口占出口總額的比重由“十五”末的93.6%提高到94.8%,;機電產品、高新技術產品出口占出口總額的比重分別由“十五”末的56.0%和28.6%提高到59.2%和31.2%,;“兩高”產品出口得到有效控制,,汽車、船舶,、飛機,、鐵路裝備、通訊產品等大型機電產品和成套設備出口均有新的突破,。從進口方面看,,先進技術、設備,、關鍵零部件進口持續(xù)增長,,大宗資源能源產品進口規(guī)模不斷擴大。2010年,,機電產品,、高新技術產品進口分別達到6603億和4127億美元,分別是“十五”末的1.9倍和2.1倍,;非食用原料與礦物燃料,、潤滑油及有關原料兩大類商品進口占進口總額的比重由“十五”末的20.3%提高到28.7%。這不僅滿足了國內經濟發(fā)展的需要,,而且對遭遇金融危機的全球經濟回穩(wěn)和復蘇做出了巨大貢獻,。

二、利用外資登上新臺階,規(guī)模和質量全面提升

積極有效利用外資是我國改革開放基本國策的重要組織部分,,也是對外開放的核心內容之一,。“十一五”期間,,我國吸收外資已從彌補“雙缺口”為主轉向優(yōu)化資本配置、促進技術進步和推動市場經濟體制的完善,,從規(guī)模速度型向質量效益型轉變,,利用外資實現新發(fā)展,規(guī)模和質量得以全面提升,。

(一)利用外資規(guī)模躍居全球第二位,。“十一五”期間,,我國外商直接投資累計達到4260億美元,,年均增長11.9%,是“十五”期間的1.6倍,,全球排名由“十五”末的第四位上升至第二位,,并連續(xù)18年位居發(fā)展中國家首位。2007年外商直接投資突破700億美元,,2008年直接跨上900億美元臺階,。即使是在國際金融危機沖擊較為嚴重的2009年,外商直接投資仍然超過900億美元,,降幅遠遠低于全球平均水平,。2010年,外商直接投資突破1000億美元,,達到1057億美元,,是“十五”末的1.8倍。

(二)利用外資方式多樣化,�,!笆晃濉逼陂g,我國繼續(xù)穩(wěn)步實施合格境外機構投資者(QFII)制度,,允許符合條件的境外機構投資者投資境內證券市場,,促進境內證券市場開放。截至2010年12月,,共批準97家QFII機構,,投資額度共計197億美元。允許外資以并購方式參與國內企業(yè)改組改造和兼并重組,,2006年頒布了《關于外國投資者并購境內企業(yè)的規(guī)定》,,外資并購政策和環(huán)境進一步改善。

(三)利用外資產業(yè)結構優(yōu)化�,!笆晃濉逼陂g,,外商投資產業(yè)構成顯著改善,第三產業(yè)投資比例大幅度提高,。2006-2010年,,第三產業(yè)外商投資金額所占比重逐步提高,分別為31.6%,、41.4%,、41.1%、42.8%,、47.3%,;第二產業(yè)所占比重則逐步下降,分別是67.5%,、57.3%,、57.6%、55.6%,、50.9%,。特別是,第一,、三產業(yè)吸收外資投向現代農業(yè),、商貿服務和民生服務領域的外資明顯增多。第二產業(yè)中,,電子信息,、集成電路、家用電器,、汽車制造等技術資金密集型產業(yè)繼續(xù)發(fā)展,,新能源、新材料,、生物醫(yī)藥,、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)的外資日益形成規(guī)模。相關產業(yè)的核心競爭力也有了明顯提升,。目前,,跨國公司在華設立的研發(fā)中心已超過1400家,比“十五”末增長近一倍,。外資研發(fā)中心中,,從事先導技術研究的近50%,已超過從事市場調試型研究的比重,;60%以上的研發(fā)中心將全球市場作為其主要服務目標,。

(四)利用外資區(qū)域布局進一步改善,。“十一五”期間,,中西部吸收外資占全國總量的比重,,由“十五”末的11%上升到14%左右。以外資經濟為主體的各類產業(yè)聚集園區(qū)的實力和整體功能有了明顯提升,,“十一五”期間有22個中西部省級開發(fā)區(qū)成功升級為國家級經濟技術開發(fā)區(qū),,在促進區(qū)域經濟發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

三,、“走出去”邁出新步伐,,對外經濟合作駛入良性發(fā)展軌道

“走出去”戰(zhàn)略主要內容是推動企業(yè)以對外投資、對外經濟合作等多種方式走出國門,,是我國對外開放的重要方面�,!笆晃濉逼陂g,,我國深入實施“走出去”戰(zhàn)略,對外投資合作取得新發(fā)展,,“走出去”的規(guī)模和效益進一步提升,。即使受到國際金融危機的嚴重影響,對外投資,、對外經濟合作仍實現逆勢上揚,,為促進國民經濟平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

“十一五”期間,,我國非金融類對外直接投資流量年均增長36.9%,,其中,2010年590億美元,,是“十五”末的4.8倍,。截止到2009年末,我國對外直接投資存量已達到2458億美元,,是“十五”末的4.3倍,。

5年間,對外投資的領域不斷拓寬,,對外投資的層次和水平不斷提升,,呈現出市場多元化發(fā)展態(tài)勢。對外投資國別已覆蓋170多個國家和地區(qū),,主要集中在亞洲和拉丁美洲地區(qū)的發(fā)展中國家,。2009年,亞洲占我國非金融類對外直接投資額的71.4%,,拉美占13%,,歐美、非洲和南太平洋市場開拓也取得積極成效。

對外投資方式也由單一的綠地投資向跨國并購,、境外上市等多種方式擴展,。2006-2009年,對外直接投資通過收購,、兼并方式實現的金額(包括非金融類和金融類)分別為83億,、63億、302億,、192億美元,,占當年流量(包括非金融類和金融類)的39%、23.6%,、54%,、34%。海外并購除了聚焦于資源相關工業(yè)外,,對高科技企業(yè)并購的交易數量也在增長,。“十一五”的第一年——2006年實施合格境內機構投資者(QDII)制度,,允許符合條件的境內金融機構投資于境外證券市場,。截至2010年12月,外匯局共批準88家QDII機構,,境外投資額度共計684億美元,。這一制度拓寬了境內機構和個人的境外投資渠道,使之在全球范圍內配置資產和管理風險,。

與此同時,,對外經濟合作駛入良性發(fā)展的快車道,已形成一支門類比較齊全,、具有較強國際競爭力的隊伍,,業(yè)務范圍向技術性較強的領域不斷擴展,經濟效益和社會效益明顯提高,�,!笆晃濉逼陂g,對外承包工程完成營業(yè)額2971億美元,,是“十一五”規(guī)劃目標的2.3倍,;累計派出各類勞務人員192萬人,是“十一五”規(guī)劃目標的1.5倍,。5年時間,,對外承包工程連年實現新突破。2006年對外承包工程完成營業(yè)額300億美元,,2007年突破400億美元,,2008年又突破500億美元,,2009年再突破700億美元,2010年跨上900億美元臺階,,達到922億美元,,是“十五”末的4.2倍。

四,、多雙邊經貿合作取得新成就,,自貿區(qū)建設進展順利

始終奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略,堅持在平等互利的基礎上同世界各國開展經濟技術合作與交流,,堅持在國際經貿體系中發(fā)揮建設性作用,,是我國對外開放的基本原則。

“十一五”期間,,我國積極拓展雙邊經貿關系,,加快實施自由貿易區(qū)戰(zhàn)略,不斷深化多邊經貿合作,。目前已累計建立了163個雙邊經貿合作機制,,簽訂129個雙邊投資協(xié)定,與美,、歐、日,、英,、俄等均建立了經濟高層對話。正與五大洲的27個國家和地區(qū)建設14個自貿區(qū),,已簽署10個自貿協(xié)定,,其中已生效8個。在推動多哈回合談判和貿易自由化的進程中發(fā)揮建設性作用,,逐步進入多邊貿易體制的核心圈,。APEC、10+1,、10+3,、中非合作論壇等區(qū)域經濟合作日益深化。

過去5年,,多雙邊和區(qū)域經貿合作進展順利,,貿易市場格局發(fā)生了重要變化。歐盟,、美國,、日本仍然是我國前三大貿易伙伴,但我國對其市場依賴程度明顯下降,。2010年,,對歐盟,、美國、日本三大主要貿易伙伴雙邊貿易額分別為4797億,、3853億和2978億美元,,分別是“十五”末的2.2倍、1.8倍,、1.6倍,。三大貿易伙伴雙邊貿易額合計占我國進出口總額的比重為39.1%,比“十五”末的43.1%下降4個百分點,。對東盟,、俄羅斯、印度,、巴西等新興市場的開拓取得較大進展,,東盟成為我國第四大貿易伙伴。2010年,,對東盟雙邊貿易額為2928億美元,,是“十五”末的2.2倍,占我國進出口總額的比重由“十五”末的9.2%提高到9.8%,。同時,,與其他貿易伙伴貿易往來發(fā)展較快,對拉美和非洲進出口占比分別由“十五”末的3.5%和2.8%提高到6.2%和4.3%,。

特別是,,自貿區(qū)建設對我國應對國際金融危機,實現對外貿易平穩(wěn)較快增長發(fā)揮了積極作用,。通過發(fā)展自貿區(qū),,我國對自貿伙伴雙邊貿易快速增長,雙邊貿易額明顯擴大,,并有效化解和減少了我國與自貿伙伴的貿易摩擦,。2010年,我國與10個自貿伙伴(包括東盟,、巴基斯坦,、智利、新加坡,、新西蘭,、秘魯、哥斯達黎加,、香港和澳門地區(qū),、臺灣地區(qū))的雙邊貿易額達到了7826億美元,已占我國進出口總額的26.3%,。其中,,我國與東盟,、智利、秘魯,、新西蘭的雙邊貿易額增速,,分別高出同期我國進出口總額增速2.8個、10.1個,、13.7個和8.3個百分點,。

展望“十二五”,推進對外開放的任務仍十分艱巨,,我們要深入貫徹落實科學發(fā)展觀,,適應我國對外開放由出口和吸收外資為主轉向進口和出口、吸收外資和對外投資并重的新形勢,,實行更加積極主動的開放戰(zhàn)略,,不斷拓展新的開放領域和空間,擴大和深化同各方利益的匯合點,,完善更加適應發(fā)展開放型經濟要求的體制機制,,有效防范風險,以開放促發(fā)展,、促改革,、促創(chuàng)新。

注:本文中進出口數據來源于海關總署,,對外經濟數據來源于商務部,。