|

|

| 英商匯豐銀行大樓 |

|

|

聚有30余家外資銀行的老上海外灘。 | 翻開過去的一些銀行史論著,,細(xì)心的讀者會(huì)發(fā)現(xiàn),,學(xué)者們在分析近代上海在20世紀(jì)二三十年代如何成為中國乃至遠(yuǎn)東金融中心的原因時(shí),往往多從華資銀行業(yè)方面入手,。其實(shí),,除了華資銀行外,外資銀行在這一歷史過程中同樣起到了很大的作用,,而且有些作用是華資銀行根本無法替代的,。在中國業(yè)已加入世貿(mào)組織并把建設(shè)上海國際金融中心作為國家發(fā)展戰(zhàn)略的今日,重新拾起這個(gè)老話題,,應(yīng)該有一番新的認(rèn)識(shí),。

30余家外資銀行搶灘老上海外灘

高樓大廈林立的上海外灘,是鴉片戰(zhàn)爭以來外資進(jìn)入的一個(gè)縮影,,在這塊彈丸之地上幾乎集中了上海所有的外資銀行,,故而當(dāng)時(shí)將外資銀行稱作“外灘銀行”。

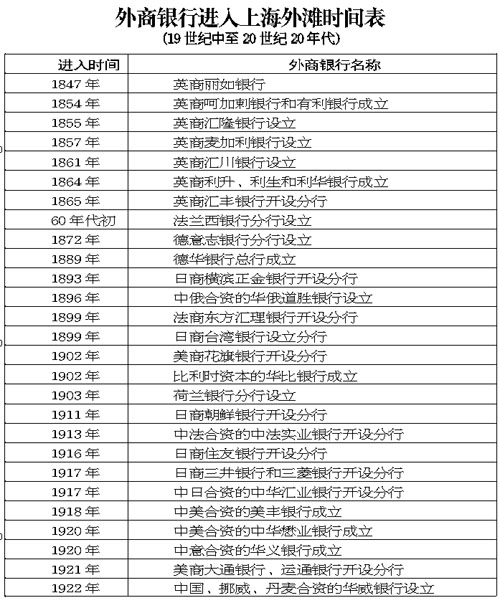

外資銀行很早就進(jìn)入了上海,,與此相比,,華資銀行的產(chǎn)生則整整晚了半個(gè)世紀(jì)。鴉片戰(zhàn)爭后,,依據(jù)不平等的《中英南京條約》,,上海等五個(gè)東南沿海城市被辟為通商口岸。上海開埠后的第四年即1847年,,英商麗如銀行率先搶灘上海,。在隨后的70多年中,,以英國資本為主導(dǎo),,包括法國、德國,、日本,、俄國、美國等國資本在內(nèi)的30余家銀行陸續(xù)在上海登陸(詳見外商銀行進(jìn)入上海外灘時(shí)間表),。

這些銀行主要集中在從延安東路外灘到北京東路外灘,,形成了上海的金融中心,。各銀行為了顯示資本的雄厚,都在建筑外觀上追求各自獨(dú)特的風(fēng)格,,有哥特式,、巴洛克式、羅馬式,、中西合璧式等等,。

由于外灘附近匯集了各國頗具實(shí)力的銀行,比如英國匯豐銀行,、德國德華銀行,、美國華旗銀行等,使外灘成為名副其實(shí)的“東方華爾街”,。

上海被譽(yù)為近代“遠(yuǎn)東金融中心”

一個(gè)城市成為國際金融中心的前提條件之一,,是有一批外資銀行的設(shè)立。近代上海在不長的時(shí)期內(nèi)聚集了眾多的外資銀行,,其中有部分還是國際著名的大銀行,,它們充分利用上海相對(duì)寬松的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境,,廣泛開展各種經(jīng)營活動(dòng),,業(yè)務(wù)成長十分迅速,對(duì)推動(dòng)上海成為遠(yuǎn)東金融中心起到了極大的作用,。在滬外資銀行主要有以下三方面的作用:

第一,,

引進(jìn)了大量的境外資金。進(jìn)入上海的外資銀行中,,有不少是一些實(shí)力雄厚的大銀行,,它們的股東多為資力殷實(shí)的財(cái)團(tuán),而眾多的客戶中更不乏各類投資廣泛的大公司,。按照一般規(guī)律,,大銀行對(duì)它所聯(lián)系的資金具有一種較強(qiáng)的“粘著性”,隨著這些銀行進(jìn)入上海,,同時(shí)也會(huì)帶動(dòng)一批外國財(cái)團(tuán)和大公司進(jìn)駐上海,,成為上海吸引外國資金的一個(gè)重要渠道。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì),,從1914年到1936年,,各國在中國的投資總額達(dá)到42.8億美元,其中約有1/3是投放在上海的,。這些外資的投向絕大多數(shù)是工商企業(yè),,彌補(bǔ)了中國發(fā)展資金的嚴(yán)重不足。需要特別指出的是,如此大量的外國投資,,大約有80%是由外資銀行牽頭引進(jìn)的,。

第二,

推動(dòng)了金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生與發(fā)展,。外資銀行進(jìn)入上海,,起到了開風(fēng)氣之先的示范效應(yīng),直接刺激了華資銀行等金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生,。1897年誕生的中國第一家銀行──中國通商銀行就設(shè)在外灘,,此后上海陸續(xù)設(shè)立的華資銀行大都集中在外灘附近,便于開展業(yè)務(wù),。外資銀行采用了一套現(xiàn)代金融管理體制和競爭機(jī)制,,如人員的選用和培訓(xùn)、各種信息的收集和應(yīng)用,、信用工具的發(fā)明和推廣等一系列有效的經(jīng)營管理辦法,,對(duì)華資銀行既產(chǎn)生一種借鑒作用,更造成一種競爭壓力,,從而促使華資銀行始終保持著強(qiáng)烈的危機(jī)感和緊迫感,,努力經(jīng)營,銳意進(jìn)取,,以求得自身的生存和發(fā)展,。由此一來,因外資銀行的進(jìn)入而在上海形成了良好的國際競爭環(huán)境,,這種環(huán)境不斷喚起中國人的競爭意識(shí),,并使更多的人有機(jī)會(huì)親自與外資銀行接觸,在實(shí)踐中增長了自己的才干,。通觀近代上海的華資銀行,,多數(shù)都有一批通過此種途徑培養(yǎng)出來的業(yè)務(wù)能手和國際金融專家,對(duì)上海成為遠(yuǎn)東金融中心不無幫助,。

第三,,

促進(jìn)了金融市場的發(fā)育成長。凡是已經(jīng)成型的金融中心都有比較成熟的金融市場,。近代上海的金融市場自成體系,,獨(dú)具特色。其中與國際金融活動(dòng)密切相連的有外匯市場,、標(biāo)金市場和大條市場,。上海的外匯市場是隨著對(duì)外貿(mào)易的繁榮逐步發(fā)展起來的,鼎盛時(shí)全市從事國際進(jìn)出口貿(mào)易的洋行多達(dá)1000余家,,其中約70%至80%是外資企業(yè),。它們經(jīng)營的進(jìn)出口業(yè)務(wù)量約占全國對(duì)外貿(mào)易總量的1/3,,由此產(chǎn)生了大量的外匯需求,,而外資銀行幾乎包攬了所有洋行大宗流動(dòng)資金的供給,,成為外匯市場的實(shí)際操縱者。同時(shí),,各國在滬銀行均各自經(jīng)營對(duì)本國的匯兌,,并兼營對(duì)本國以外的匯兌,因而得以壟斷上海的國際匯兌業(yè)務(wù),。在所有外資銀行中,,以英商匯豐銀行最為突出,它經(jīng)手買賣的外匯總額,,經(jīng)常占到上海外匯市場成交額的60%至70%,。當(dāng)時(shí)上海外匯市場的匯率每日由匯豐銀行上海分行掛牌,成為了中國實(shí)際上的匯率,。 第三,,

促進(jìn)了金融市場的發(fā)育成長。凡是已經(jīng)成型的金融中心都有比較成熟的金融市場,。近代上海的金融市場自成體系,,獨(dú)具特色。其中與國際金融活動(dòng)密切相連的有外匯市場,、標(biāo)金市場和大條市場,。上海的外匯市場是隨著對(duì)外貿(mào)易的繁榮逐步發(fā)展起來的,鼎盛時(shí)全市從事國際進(jìn)出口貿(mào)易的洋行多達(dá)1000余家,,其中約70%至80%是外資企業(yè),。它們經(jīng)營的進(jìn)出口業(yè)務(wù)量約占全國對(duì)外貿(mào)易總量的1/3,,由此產(chǎn)生了大量的外匯需求,,而外資銀行幾乎包攬了所有洋行大宗流動(dòng)資金的供給,,成為外匯市場的實(shí)際操縱者。同時(shí),,各國在滬銀行均各自經(jīng)營對(duì)本國的匯兌,,并兼營對(duì)本國以外的匯兌,因而得以壟斷上海的國際匯兌業(yè)務(wù),。在所有外資銀行中,,以英商匯豐銀行最為突出,它經(jīng)手買賣的外匯總額,,經(jīng)常占到上海外匯市場成交額的60%至70%,。當(dāng)時(shí)上海外匯市場的匯率每日由匯豐銀行上海分行掛牌,成為了中國實(shí)際上的匯率,。

此外,,上海的外匯市場還與標(biāo)金市場、大條市場結(jié)合起來,,通過相互之間的“套做”而形成多角匯兌關(guān)系,,使上海的外匯市場進(jìn)一步與倫敦、紐約,、東京等地的金融市場緊密聯(lián)系起來,,成為國際資金流動(dòng)的重要場所�,?傊�,,20世紀(jì)30年代前后的上海外匯市場不僅成為中國的國際匯兌中心,即使在國外市場上也有相當(dāng)?shù)膭萘�,,而這種格局的形成是因?yàn)橥赓Y銀行在其中充當(dāng)了重要角色,。

“前事不忘,后事之師”值得汲取的教訓(xùn)

但是,,近代外資銀行進(jìn)入上海也產(chǎn)生了不少弊端,,遭到國人的詬病和唾棄。外資銀行不受中國法律的制約,,不接受中國政府的監(jiān)督檢查,。更為重要的是這些銀行的經(jīng)營目的大都發(fā)生了一個(gè)轉(zhuǎn)軌,從創(chuàng)辦之初的純營業(yè)性逐漸趨向政治性,,成為各所在國在中國政治經(jīng)濟(jì)利益的代表,,對(duì)中國均造成過一定的危害。如1870年麥加利銀行為了適應(yīng)英國對(duì)華貿(mào)易的需要,,率先借口享有“治外法權(quán)”,,不經(jīng)清政府批準(zhǔn),,擅自非法在華發(fā)行紙幣,為外資銀行在華發(fā)行紙幣之嚆矢,。此舉不僅侵犯了中國的貨幣發(fā)行權(quán),,而且攪亂了中國的金融市場,阻礙了中國幣制統(tǒng)一的進(jìn)程,。

“前事不忘,,后事之師”。歷史的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)對(duì)現(xiàn)實(shí)有著較強(qiáng)的借鑒意義,。目前上海正在通過各種努力,,爭取早日成為區(qū)域性的國際金融中心。凡是成為國際金融中心的城市不僅有大批外國銀行進(jìn)入,,而且進(jìn)入后還得逐步讓其經(jīng)營本幣業(yè)務(wù),,擴(kuò)大經(jīng)營范圍。這既是上海建設(shè)金融中心必須面對(duì)的課題,,同時(shí)也是中國加入世貿(mào)組織后應(yīng)該承擔(dān)的義務(wù),。自1991年上海作為金融對(duì)外開放的試點(diǎn)城市,陸續(xù)引進(jìn)外資金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)以來,,在滬外資銀行的機(jī)構(gòu)數(shù)量,、業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品種類都獲得了長足發(fā)展,均居全國各大城市首位,,為把上海建成國際金融中心創(chuàng)造了先決條件,。今后的路還很長,我們一方面要繼續(xù)加強(qiáng)與完善對(duì)外資銀行的監(jiān)督管理,,另一方面又要在已經(jīng)加入世貿(mào)組織的環(huán)境下,,根據(jù)市場準(zhǔn)入和國民待遇的原則,在更多外資銀行進(jìn)入中國的同時(shí),,給予其與國內(nèi)銀行同等的待遇,,使兩者的服務(wù)對(duì)象和業(yè)務(wù)范圍完全趨于一致。惟有這樣,,才能真正發(fā)揮出外資銀行在推進(jìn)上海國際金融中心建設(shè)中的應(yīng)有作用,。

(作者為上海東華大學(xué)人文學(xué)院教授) |