|

提要

善于在馬背上打天下的元代統(tǒng)治者,,卻不善于下馬治天下,,近百年的國家財政一直處于貧困之中,。元代統(tǒng)治者為了挽救長達百年的財政危機,,也進行過多次改革,,但多次改革救不了財政危機,,發(fā)行鈔票反而加劇了財政危機,,加速了國家財政的徹底崩潰,。元代的財政困境告訴我們,,必須高度重視減輕賦稅與穩(wěn)固財源的問題,,才能發(fā)展經(jīng)濟、壯大財政,。

|

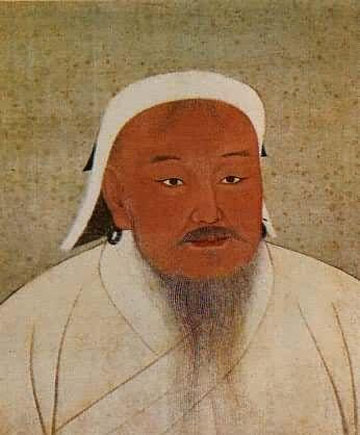

| 元世祖忽必烈(1215-1294),。 |

|

| 元太祖成吉思汗(1162—1227)。 |

|

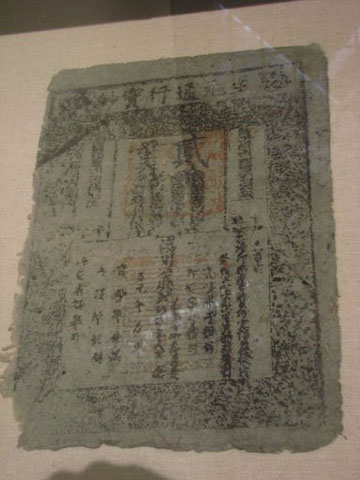

| 元代紙幣 | 元代的財政困境

我國內(nèi)蒙古草原東部的呼倫貝爾盟,一直是游牧民族的歷史搖籃,,出現(xiàn)在中國歷史上的大多數(shù)游牧民族如鮮卑人,、契丹人、蒙古人都是在這個搖籃里長大的,,又都在這里度過他們的青春時代,,然后走上政治舞臺。在這里悄然崛起的蒙古族,,在我國的10-13世紀,,揮戈南下,統(tǒng)一了中國,,建立了大元帝國,,導演了一幕壯麗的劇目。

元代在軍事上是非常強盛的,,從公元1135年開始,,相繼滅掉西夏、金朝和宋朝,,又分兵四路西征,,踏遍中亞西亞,所統(tǒng)版圖之大在中國歷史上空前絕后,。因此,,元代聞名中外,威震歐亞,,超越秦漢,,不亞唐宋,是中國封建社會發(fā)展史上輝煌的一頁,。但是,,善于在馬背上打天下的元代統(tǒng)治者,卻不善于下馬治天下,,近百年的國家財政一直處于貧困之中,。

元代政權(quán)自忽必烈于至元八年(公元1271年)建立至元順帝至正二十八年(公元1368年)滅亡,共經(jīng)歷了97年,,財政改革可分為三個階段:

第一階段,,元世祖至成宗時期(公元1271—1307年)。元世祖時期,,雖然是元代國家財政比較好的時期,,但財政虧空的現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)。如中統(tǒng)元年(公元1260年),,由于南下巴蜀作戰(zhàn),,“府庫已竭”。元世祖即位后,為了改變“財不贍費”的狀況,,進行了三次財政改革,,才使國家財政處于相對平穩(wěn)的狀態(tài)。但好景不長,,從元世祖末年開始,,財政進一步出現(xiàn)虧空。至元二十九年(公元1292年),,應收入297萬錠,入庫的才189萬錠,,但“自春至今”,,支出已多達363萬錠,赤字達到66萬錠,。

第二階段,,武宗至文宗時期(公元1307-1332年)。這一時期,,國家財政始終處于困難狀態(tài),。武宗至大二年(公元1309年),財政收入按正常的年份來說為400萬錠,,但因歉收總額不到400萬錠,。但上年支出1000萬錠,糧食300萬石,。當年糧食支出比上年又多出30萬石,,為330萬石。僅以鈔來計,,就超支收入的2.5倍,。至大四年(公元1311年),每年支出鈔600余萬錠,,土木營繕計用數(shù)百萬錠,,賞賜復用三百余萬錠,北邊軍需六七百萬錠,,但庫藏只有十一萬余錠,。這實際上已達到空竭的程度。元仁宗延you七年(公元1320年),,由于財政空竭,,停發(fā)對諸王的供給。英宗登極,,次年出現(xiàn)了“國用匱竭”的困境,。元泰帝即位,“以國用不足,請減廄馬,,汰衛(wèi)士”,,可知財政困竭到何種地步。

至文宗天歷時期,,日子更無法維持,。只好加重賦稅,除稅糧,、科差以外,,其他課稅日增月益,比至元,、大德時期增加了20倍,,但“朝廷未嘗有一日之蓄”。

第三階段是元順帝時期(公元1333—1368年),,這一時期財政情況更加惡化,,元順帝毫無回天之力,索性深居后宮,,不理朝政,,“國用不足”成為司空見慣的事。只能是無可奈何花落去,,使元代財政走向崩潰,。

以鈔票救財政

元代統(tǒng)治者,為了挽救長達百年的財政危機,,也進行過多次改革,。特別是元世祖時改革了三次,元順帝時改革過二次,。其中除了元世祖時改革有些成效外,,其余改革都沒有什么明顯的作用,始終沒能改變元代財政赤字日益加大,、危機不斷加重的趨勢,。所以把希望寄托在貨幣的投放上。

元世祖時期,,在至元十二年(公元1275年)阿合馬改革中,,首次運用增加貨幣發(fā)行量來彌補財政赤字。不過,,開始發(fā)行的不多,,每年發(fā)行中統(tǒng)鈔保持在40萬錠左右。隨后增加到140萬錠,,其余年份大致在80萬—100萬錠,,沒有明顯的通貨膨脹,。但到至元十九年(公元1282年)盧世榮主持改革時,由于財政狀況惡化,,至元二十三年(公元1286年),,發(fā)行中統(tǒng)鈔多達300萬錠,以平衡財政收支,,結(jié)果鈔值大貶,,一貫當往日百文,物價騰貴達十倍,。至元二十四年(公元1287年)桑哥主持改革時,,財政狀況日趨惡化,物價高漲,。于是每年又發(fā)行至元鈔50萬錠,,與中統(tǒng)鈔并行,在一定程度上減輕了通貨膨脹,。

至大元年(公元1308年)元武宗即位后,,為了擺脫財政更加入不敷出的困境,,下令變更鈔法,,發(fā)行“至大銀鈔”,致使鈔幣大幅度貶值,。大抵至元鈔是中統(tǒng)鈔的五倍,,至大鈔又是至元鈔的五倍。通過這種手段并不能解決問題,,至大銀鈔僅發(fā)行20天就無法實行了,。因為當時支出需要中統(tǒng)鈔五百萬錠,財政已借支鈔本1060萬余錠,,只好罷中統(tǒng)鈔,。又撥至元鈔本百萬錠以給國用,至元鈔難以再流通,�,?梢娯斦嘧滞诳樟酥薪y(tǒng)鈔本,又接著挖至元鈔本,,這時財政赤字創(chuàng)下了元代前所未有的最高紀錄,。元仁宗時期,財政更加惡化,,鑒于貨幣的混亂,,只好廢止了至大銀鈔,專用至元和中統(tǒng)鈔,。壓低紙幣發(fā)行量來抽緊銀根,、控制物價的意圖本來是正確的,,但后來迫于財政惡化,一反常態(tài),,突然加大貨幣量的發(fā)行額來彌補財政虧損,。結(jié)果財政困境非但沒有得到解決,而且又一次引起通貨膨脹,,物價上漲的風潮達到了無法制止的程度,。

元代末年,由于財政到了山窮水盡的地步,,所以用鈔票救財政的辦法仍然改變不了,。至順四年(公元1333年),13歲的元順帝即位,,幼小的身體拖著一個沉重的包袱,。到30歲的時候越發(fā)感到財政危機的嚴重,于是以元脫脫為丞相進行了兩次改革,。第二次改革主要是實行變鈔彌補財政赤字,,開始推行“至正交鈔”,同時發(fā)行

“至正通寶錢”,�,!懊咳沼≡欤豢蓴�(shù)計,,舟車裝運,,軸轤相接,交料之散滿人間者,,無處無之”,。很快出現(xiàn)了通貨膨脹,物價騰貴,,價逾十倍,,貨幣貶值,形同廢紙,。民間“皆以物貨相貿(mào)易,,公私所積之鈔,遂俱不行”,�,?磥戆l(fā)行貨幣也沒有發(fā)揮什么積極作用,反而加速了國家財政的徹底崩潰,。

什么是靈丹妙藥

元代多次改革救不了財政危機,,發(fā)行鈔票反而加劇了財政危機,那么什么是解決財政困難的靈丹妙藥呢,?

造成元代長期虧空的主要原因,,首先是財政支出不斷增加,。元代的戰(zhàn)爭之多,統(tǒng)治者靡費之巨,,土木營建費用之大,,賞賜開支之厚,是歷代無與倫比的,,這樣無節(jié)制的支出是無法滿足的,。其次是財政管理混亂。從財政體制上看,,在中央財政之外,,中央各中樞機構(gòu)和專門機構(gòu),都有自己的財權(quán),、財源和倉庫,,而又互不相屬,以至政出多門,,財分多途,。從財政制度上看,南北各異,,征收辦法不統(tǒng)一,,戶口劃分呈多樣,致使賦役不均,,矛盾百出,。與以往各朝代財政管理相比,,元代管理混亂特別突出,,這在一定程度上弱化了財政的效率。

針對存在的問題革故鼎新,,本來是解決財政危機的惟一出路,。但元代卻把財政改革的重點放在增加各種賦稅上。如元世祖時期的改革,,急于斂財,,先后重用阿合馬、盧世榮,、桑哥三人主持財政,,增加鹽課、理算錢谷,、整治鈔法,、厲行鉤考、杜絕漏洞,,每項措施都是為了斂財,。因此,,阿合馬、盧世榮和桑哥在歷史上留下了“暴斂無藝”的罵名,。之后的歷次財政改革,,仍然把眼光盯在單純的增加賦稅上。又如元宗時增加鹽引,,提高鹽價,;增加煙酒稅率;開征富戶收入稅,;追征賦稅拖欠,,與元世祖時期的改革沒有什么區(qū)別。所以,,元代的賦稅越來越重,,《新元史》指出:“元中葉以后,課稅收入,,比元世宗時增二十余倍,。包銀之賦,亦增至十余倍,。其取于民者可謂悉矣,。”這樣的改革,,無非是殺雞取卵,,竭澤而漁,終有一天雞死魚滅,,國家失去了稅源,,造成更大的財政危機。

第二個改革重點是抓表面上的矛盾,,如改革中實行專賣制度,、實行南糧北調(diào)、裁減機構(gòu)和官吏,、削減賞賜,、加強吏治、實行節(jié)儉等等,,這些措施也是必要的,,能夠減少國家開支,減緩財政危機,。但大都是治標不治本,,只能解決財政的一時困難,不能產(chǎn)生長久的效果,。如果財政收入持續(xù)減少,,即使再節(jié)支減員國家機器也難以維持,。這種治標的措施只有與治本的措施結(jié)合起來才能發(fā)揮作用。

至于說把發(fā)行貨幣作為國家財政主要增收手段也不是不可,,但要謹慎,,使用合理,而且還要控制在一定的數(shù)量之內(nèi),。我國的紙幣在唐代出現(xiàn)了飛錢,,宋代有了交子,但都是不完善的紙幣,,真正的紙幣從元代開始,。元代紙幣不僅達到了完善,而且成為國家唯一的法定通貨,。與別的朝代相比,,這本來是一個有利的條件,如果合理使用,,解決財政的一時困難,,是無可厚非的,也能夠發(fā)揮貨幣的積極作用,。但元代的統(tǒng)治者卻把發(fā)行貨幣作為國家增加財政收入的主要手段,,并將此作為彌補財政赤字的良丹妙藥。財政一旦發(fā)生困難,,就發(fā)行大量貨幣,,這種作法在以往的朝代也是絕無僅有的。結(jié)果不但不能解決財政困難,,反而火上澆油,,引起了通貨膨脹,更加劇了國家的困難局面,。

那么解決財政危機的根本辦法使什么,?古今中外的歷史證明:一是發(fā)展經(jīng)濟,,二是減輕賦稅,。元朝的統(tǒng)治者是蒙古族,善于狩獵與征戰(zhàn),,很少重視發(fā)展經(jīng)濟,。元代統(tǒng)一國家建立之前,還屬于奴隸社會向封建社會過渡階段,,在皇室集團內(nèi)實行分封制,,在財政上無固定的制度,各部酋長的開支靠本部族奴隸的生產(chǎn)(主要是牲畜)和臣服部落的貢獻,。成吉思汗即位后,,仍然靠掠奪維持統(tǒng)治,,他曾標榜:“天下土地寬廣,河水眾多,,全靠自己去占領,,掠奪別人的一切是男子最大的快樂之事�,!泵晒跑婈犨M入中原以后,,大肆殺戮和掠奪。太宗說:“雖得漢人,,亦無所用,,不若盡去之,使草木暢茂,,以為牧地”,。元蒙帝國的鐵蹄,卻無情地掃蕩和摧殘了中原和江南的社會經(jīng)濟,,北方農(nóng)業(yè)遭到致命的破壞,。如圈地運動風卷中原,華北平原變?yōu)槟翀�,,漢民幾乎淪為奴隸,,使農(nóng)業(yè)經(jīng)濟雪上加霜。直到公元1252年,,忽必烈才逐漸開始對農(nóng)業(yè)重視起來,,但它只是對原有經(jīng)濟的恢復,并沒有出現(xiàn)大發(fā)展的趨勢,。所以,,元代歷次財政改革措施中,幾乎沒有發(fā)展經(jīng)濟的內(nèi)容,,把壯大財政的根本的根本丟掉了,。

另外,改革不注意減輕農(nóng)民的負擔,,這也是關(guān)鍵的一項改革措施,。元仁宗改革中實行經(jīng)理法,元英宗改革中實行助役法,、改革賦役制度,,目的都在于平均稅負,而不是減免賦稅,。事實上元代的租稅是越來越重的趨勢,,看來平均稅負人民的負擔也不會減輕多少。從歷史上看,輕徭薄賦是壯大財政的重要途徑,,西漢前期就是一個有力的證明,。因為它能提高農(nóng)民的生產(chǎn)積極性,使社會經(jīng)濟得到發(fā)展繁榮,,為財政創(chuàng)造牢固而豐厚的稅源,。重稅政策是削股飽腹,迫使農(nóng)民破產(chǎn)流亡,,不僅毀滅了稅源,,而且點燃了農(nóng)民起義的導火線。

因此可知,,發(fā)展經(jīng)濟與壯大財政,,減輕賦稅與穩(wěn)固財源的問題是必須高度重視的,元代的財政改革之所以挽救不了其財政危機就是放棄這兩條,。

(作者為財政部財科所研究員) |