|

|

| 法國在漢口設(shè)立的東方匯理銀行 |

|

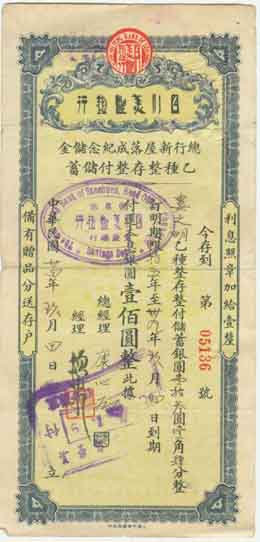

| 四川美豐銀行儲蓄券 | 提要:中外合資銀行的出現(xiàn),,是近代中國資本主義經(jīng)濟已經(jīng)起步發(fā)展但又尚未獲得充分發(fā)展的產(chǎn)物,,可以視作現(xiàn)代經(jīng)濟組織的一種過渡形式,。當(dāng)時社會各方均對它抱有較高的期望,,指望其能夠為中國的近代化建設(shè)作出一份特殊的貢獻。然而,,中外合資銀行在實際運行過程中卻始終存在著三大矛盾,,從整體上影響和削弱了它的作用,,并最終導(dǎo)致其完全失敗,。

矛盾一:外資在強調(diào)尊重中國主權(quán)的表象下,,實際上卻經(jīng)常損害中國的正當(dāng)權(quán)益

通過對民國時期中外合資銀行的快速發(fā)展過程以及最終失敗結(jié)局的敘述,不難看出,,中外合資銀行的短暫發(fā)展是特殊歷史階段的產(chǎn)物,,既不完全是帝國主義對中國進行經(jīng)濟的工具(這一點有別于外國在華銀行),但也未能實現(xiàn)創(chuàng)辦者試圖借此促進中外經(jīng)濟交往,、推動中國經(jīng)濟發(fā)展的初衷,,只不過是近代中國漫長的歷史進程中的匆匆過客而已。

中外合資銀行與外國在華銀行存在著明顯的區(qū)別,。其一,,外國銀行是憑借帝國主義勢力及所謂在華享有“治外法權(quán)”而擅自在中國設(shè)立機構(gòu)和發(fā)行紙幣的,,不具備合法地位。中外合資銀行則是由中國政府批準(zhǔn)設(shè)立并經(jīng)注冊領(lǐng)照的,,呈準(zhǔn)享有紙幣發(fā)行權(quán),,具有一定的合法性,。其二,,外國在華銀行經(jīng)營各項業(yè)務(wù),從不接受中國政府的監(jiān)督檢查,,更不向中國政府報送任何營業(yè)報告,。中外合資銀行均由中國政府派駐銀行監(jiān)理官,負責(zé)監(jiān)督檢查其各項業(yè)務(wù),,并依照中國法律按期造送各項報告表冊,。其三,外國在華銀行的資本主要來源于所在國,,有的銀行也吸收華人資本,,“不過附股而已,并不能實行其股東之職權(quán)”,。在中外合資銀行的資本構(gòu)成中,,中方資本一般不低于50%;在總分行職員中(如總裁,、總經(jīng)理,、經(jīng)理等),凡正職一席一般由華人擔(dān)任,;雙方簽訂的合辦契約或章程等文件的解釋,,一律以中文為準(zhǔn)。

幾乎所有的中外合資銀行在其章程中,,均強調(diào)要充分尊重中國的主權(quán),。中法實業(yè)銀行作為民國時期設(shè)立的第一家中外合資銀行,一開始它的這種表面文章還做得不夠充分,。該銀行依照法國法律在法國辦理注冊,,并報經(jīng)北京政府特許,董事團和總行均設(shè)在巴黎,,僅在北京設(shè)立營業(yè)局,,按照董事團的授權(quán)督理一切營業(yè)事宜。雖然銀行章程規(guī)定“華人有被選之權(quán)”擔(dān)任董事,,但在董事團第一屆12名董事中,,華人董事僅有1名。此后設(shè)立的中華匯業(yè)銀行和中華懋業(yè)銀行開始大做表面文章,,不再像中法實業(yè)銀行那樣在銀行名稱中冠以“中日”和“中美”的字樣,,而是代之以“中華”的招牌,,顯示出尊重中國主權(quán)的寓意。在中華匯業(yè)銀行的約規(guī)中,,規(guī)定“本銀行設(shè)總理一人,,專務(wù)理事一人”�,!翱偫頌橹腥A民國人,,專務(wù)理事為日本人”。在約規(guī)的“附則”中,,又特別書明“各行經(jīng)理,,原則以華人為正,日人為副”,。身為該銀行第一任總理的陸宗輿曾說:“其資本雖雙方各半,,而法律受裁于中國,大權(quán)一歸于總理,。華人有總理,,日方只有理事而無協(xié)理。營業(yè)之行長,,專定為華人,,而日人只為其副……此實為中外合辦銀行之創(chuàng)例�,!敝腥A懋業(yè)銀行的美方發(fā)起者更以尊重中國主權(quán),、強調(diào)雙方平等、祛除官方色彩,、發(fā)展民間交往為己任,,自稱是首先在中國注冊且完全“依照中國法律進行活動”的中外合辦企業(yè)。按其規(guī)定,,在公司董事會11名董事中中方占6名而居多數(shù),,并由中方董事任總理,美方董事任第一協(xié)理,。所有這些顯然都在刻意表明外方投資者對中國法律和中方權(quán)益的尊重,。

然而,中外合資銀行的實際運行過程并不是如此這般,。在各家銀行中,,業(yè)務(wù)經(jīng)營的實權(quán)仍然操于外人之手,如中華匯業(yè)銀行的日方專務(wù)理事由于“專管本銀行之日常業(yè)務(wù)”,,得以一直通過“輔佐”的方式架空總理,,在經(jīng)營決策中盡力迎合日本政府及財團的政治、經(jīng)濟需求,,往往置中國的主權(quán)和利益而不顧,。即使規(guī)定各分行經(jīng)理原則上以華人為正,,但實際上由日本人擔(dān)任經(jīng)理的也不少,所謂的規(guī)定根本當(dāng)不得真,。中華懋業(yè)銀行的情況也是如此,,完全由美方協(xié)理總攬經(jīng)營大權(quán),其名為協(xié)理,,實為總理,。中方總理的形同虛設(shè),還在于該銀行在董事會之外另設(shè)有兩套由美方掌控的監(jiān)督機構(gòu),。一是以美方協(xié)理為首,、美方人員占多數(shù)的業(yè)務(wù)委員會,;二是以美方股東為主的駐美評議委員會,。業(yè)務(wù)委員會有議決事項交總理、協(xié)理執(zhí)行之權(quán),,有指揮營業(yè)部主任之權(quán),,有最終決定各級職員薪津和股利分配之權(quán)。駐美評議委員會也可隨時以函電干預(yù)重要行務(wù),。這種凌駕于總理之上的機構(gòu)設(shè)置,,極大地制約了中方總理的權(quán)限。

正是由于中外合資銀行的這些特性,,從感情上不能為中國人民所接受,,一旦遇到經(jīng)營危機,不但得不到支持,,反而容易受到?jīng)_擊,。1928年濟南慘案發(fā)生后,引發(fā)了全國人民的抗議浪潮,,成為導(dǎo)致中華匯業(yè)銀行倒閉的直接原因之一,。

矛盾二:強調(diào)要發(fā)展“純商業(yè)性質(zhì)的經(jīng)營活動”,實際所有業(yè)務(wù)與政府有關(guān)的部分占了較大比重

在具體的經(jīng)營方針上,,中法實業(yè)銀行一向標(biāo)榜“以發(fā)達中國實業(yè)為宗旨”,,而中華匯業(yè)銀行的宗旨也是為了增進中日兩國貿(mào)易活動,中華懋業(yè)銀行更是宣稱將努力從事正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)經(jīng)營活動,。在實際運作中任何一家銀行都未真正按所定“宗旨”行事,,無一例外地與中國政府保持著十分密切的聯(lián)系,大量對政府放款或臨時融資,,把自己的興衰繁榮與政府緊緊結(jié)合在一起,。中法實業(yè)銀行經(jīng)辦了多筆法國財團對北京政府的所謂“實業(yè)”借款,中華匯業(yè)銀行直接或間接為中國政府籌借外債并經(jīng)手借款的收轉(zhuǎn)也是不爭的事實,,該銀行后來在一份聲敘復(fù)業(yè)理由書中稱:“本行開辦以來,,對中國政府負幫助之使命……本行與中國政府既有密切關(guān)系,,所借與政府各款,因中國政府內(nèi)亂頻興,,以致本息均無著落,。”由此可知,,“官欠”是導(dǎo)致該銀行停業(yè)的原因之一,。而從銀行的創(chuàng)立資本來源看,盡管中華懋業(yè)銀行的政府色彩最淡,,且主要從事國外匯兌業(yè)務(wù),,很少經(jīng)辦對政府的大筆借款,但該銀行后期卻對北京政府及其各級官員大肆放款,,有不少都是無任何抵押物的信用放款,,共計達700多萬元,導(dǎo)致全行幾乎陷入周轉(zhuǎn)不靈的境地,。

從這些銀行最后的倒閉結(jié)局來看,,它們看似實力雄厚,其實根基并不牢固,,甚至說是十分脆弱的,,容易受到國內(nèi)政治局勢變動的影響。也就是說,,銀行與政府捆綁在一起,,高收益與高風(fēng)險是相伴而生的。中華匯業(yè)銀行和中華懋業(yè)銀行停業(yè)的政治背景就是中國政局發(fā)生了重大改變,,隨著北京政府的倒臺,,這兩家與政府有著密切關(guān)系的銀行失去了政治上的屏障和倚靠,轉(zhuǎn)而投靠南京國民政府又得不到回應(yīng),,所以很難繼續(xù)生存下去,。

矛盾三:強調(diào)要以現(xiàn)代企業(yè)的原則從事經(jīng)營活動,實際上卻具備一切中國本土企業(yè)的弊端

中外合資銀行作為一種新式金融組織,,由于外國民間資本的介入,,應(yīng)該能夠為企業(yè)帶來全新的經(jīng)營理念、成熟的管理經(jīng)驗和先進的技術(shù)手段,,因而具備了成為現(xiàn)代企業(yè)的客觀條件,。有個別外方人士在論及中華懋業(yè)銀行時甚至說:“銀行要想成功,必須將管理方面的控制權(quán),,包括人事任命權(quán)在內(nèi),,都交給美國人掌握。他們應(yīng)該有全權(quán)實行絕對不講情面的現(xiàn)代銀行管理方法和責(zé)任原則,�,!�

盡管這些銀行具備了中外合資的外形,,但并不一定就能夠成為現(xiàn)代企業(yè)。其實大多數(shù)中外合資銀行的經(jīng)營管理還是比較落后的,。首先是管理人員素質(zhì)不高,。外方管理人員的素質(zhì)參差不齊,而且因自身地位的優(yōu)越容易養(yǎng)成剛愎自用,、跋扈難馴的習(xí)性,,對于開展業(yè)務(wù)十分不利。中華懋業(yè)銀行完全由外方人員把持的外匯業(yè)務(wù)屢遭挫折便是一例,。擔(dān)任中方負責(zé)人的多是在任或卸任的政府官員,,這些人“于金融事業(yè),從前毫無經(jīng)驗,,不得不勉效其勞”,,既缺乏必要的專業(yè)知識,又不具備起碼的事業(yè)心,,而是將官場的一套作風(fēng)帶入銀行內(nèi)部,,影響極壞。其次是經(jīng)營管理有章不循,。既不遵從擬定的正確業(yè)務(wù)方針,也不太講究經(jīng)營原則,,一切日常的業(yè)務(wù)活動隨意性較大,,貸款審核制度執(zhí)行不嚴(yán)格,外匯業(yè)務(wù)缺乏有效的風(fēng)險控制,,投機成風(fēng),,往往都給銀行造成了巨大的損失。再次是銀行內(nèi)部的爭權(quán)奪利較為激烈,。中外合資雙方之間,、中方管理人員之間常常不能很好地協(xié)調(diào)、配合,,形成嚴(yán)重的內(nèi)耗,,極大地妨礙了銀行正常經(jīng)營活動的開展。此外,,從管理人員到普通行員,,各種貪污腐化、營私舞弊的現(xiàn)象也非常普遍,。

由此觀之,,在北京政府時期,創(chuàng)辦中外合資銀行的指導(dǎo)思想與具體的實踐活動之間存在著較大差異,。這些差異的產(chǎn)生,,其根本原因一是由于當(dāng)時中國的國家主權(quán)嚴(yán)重受損,,對于中外合資銀行尚不能采用國家法律的形式,來確保中方的正當(dāng)權(quán)益真正落實到位,;二是由于國內(nèi)缺乏精通銀行經(jīng)營管理的人才,,致使中方代表在中外合資銀行中始終居于從屬地位,既不能維護自身的合法權(quán)益,,也不能對外方人員形成有效的監(jiān)督,。

1927年南京國民政府成立以后,中外合資銀行陸續(xù)倒閉這一無情的事實,,使人們對它在中國的命運產(chǎn)生了深深的懷疑,,據(jù)此認(rèn)定包括中外合資銀行在內(nèi)的合資企業(yè)形式并不適宜在中國生長,因而也就失去了繼續(xù)創(chuàng)辦的熱情,,再也沒有一家中外合資銀行產(chǎn)生,,至此中外合資銀行終于完成了自己的歷史使命。

(全文完)

(作者為東華大學(xué)人文學(xué)院教授) |