|

日本藝術(shù)大師加山又造1990年創(chuàng)作的BMW藝術(shù)車。

加山又造在這輛銀色的BMW

535i外部,噴涂了細微

的藍色陰影,,除了形成強烈的對比外,更襯托出車輛的高貴氣質(zhì),,

接著,,他運用正統(tǒng),、嚴密的日本壓箔工藝,切割小片的銀箔,、金箔與鋁箔,,

并將其貼附于車身。當作品完成時,,其完整的藝術(shù)氣息及美學效果,,令其相當驚艷。

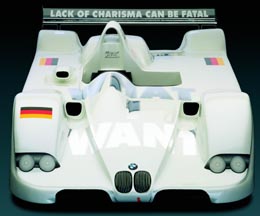

1999年美國當代藝術(shù)家珍妮·霍爾澤創(chuàng)作的BMW

V12 LMR

藝術(shù)車,。珍妮·霍爾澤的設(shè)計使用了她于先前作品“格言與

常在”中的六個短句,,以鍍鉻字母和磷光涂料表現(xiàn),。珍妮·霍爾澤對代

表BMW的藍色與白色情有獨鐘,她讓這兩種顏色在24小時的馬拉松大賽

中盡現(xiàn)眼底——鍍鉻字母可在白天反映天空,,而磷光涂料可在晚上散發(fā)出藍光,。

1月7日至22日,聞名于世的BMW藝術(shù)車首次來到北京,,在中國當代藝術(shù)活動極為活躍的北京798藝術(shù)區(qū)的北京長征空間向藝術(shù)和汽車愛好者展出其中的四輛藝術(shù)車,。

汽車作為人類最重要的發(fā)明之一,生來就和藝術(shù)有著不解之緣,。一方面是因為汽車展現(xiàn)了工業(yè)設(shè)計之美,,另一方面汽車與機動性、速度感,、輕松和自由感這些聯(lián)想和意念緊密相連,,而美術(shù)、繪畫和雕塑同樣致力于以藝術(shù)的形式表達文明進步中的相同意念,。不過,,直到上世紀70年代,汽車才演化為獨特的藝術(shù)創(chuàng)作的對象,。在汽車這樣的高科技產(chǎn)品上創(chuàng)作,,也對藝術(shù)家的創(chuàng)造力提出了新的挑戰(zhàn)。

BMW(寶馬集團)是世界領(lǐng)先的高檔汽車制造商,。BMW藝術(shù)車的創(chuàng)意誕生于1975年,,這也是身兼藝術(shù)拍賣商與賽車手的Hervé

Poulain第一次參加勒芒24小時大賽的時刻。Poulain一直在尋找一個可以聯(lián)結(jié)他對藝術(shù)及賽車這兩項畢生熱愛的方式,,他想出了邀請藝術(shù)家重新塑造BMW

3.0CSL

(擁有480匹德制馬力的BMW賽車)外觀的提議,,這個建議很快地受到BMW的歡迎,Poulain進而邀請他的朋友藝術(shù)家亞歷山大·考爾德設(shè)計了這件可移動的藝術(shù)品,。

這項創(chuàng)舉獲得非常熱烈的回響,,因此BMW決定繼續(xù)這項實驗。時隔一年,,來自紐約的藝術(shù)家弗蘭克·斯特拉以幾何圖形賦予BMW

3.0CSL嶄新的藝術(shù)形態(tài),,接著于1977年洛伊·李奇登斯坦也設(shè)計了一輛BMW 320i藝術(shù)車。1979年,,安迪·沃霍所創(chuàng)作的BMW

M1延續(xù)了BMW藝術(shù)車系列,。很快,BMW藝術(shù)車的創(chuàng)作媒介從賽車車款延伸到量產(chǎn)車款,,Robert

Rauschenberg即是以1986年的BMW量產(chǎn)車635CSi為創(chuàng)作車款,。

出生于奧地利的驚奇寫實主義大師Ernst Fuchs,在1982年時成為首位歐洲的BMW藝術(shù)車藝術(shù)家,,當時他所彩繪的汽車為BMW

635CSi,。上世紀80年代末期,,BMW藝術(shù)車所包含的多元國際性與藝術(shù)領(lǐng)域持續(xù)擴展:1989年,兩輛BMW

M3賽車于澳大利亞披上藝術(shù)的外衣,。其中一輛是由澳大利亞原住民藝術(shù)家Michael Jagamara Nelson所創(chuàng)作,;另一款則是由其擁有西方背景的同胞Ken

Done所設(shè)計。

1990年,,BMW藝術(shù)車于日本持續(xù)發(fā)光,。加山又造借由BMW

535i的創(chuàng)作抒發(fā)其藝術(shù)理想;接著西班牙的景觀設(shè)計師,、建筑師兼畫家Cesar Manrique也受到BMW

730i引發(fā)靈感,,創(chuàng)作出另一行動巨作。1991年,,A. R. Penck設(shè)計了BMW

Z1藝術(shù)車,,成為BMW藝術(shù)車系列中第一位德國藝術(shù)家。1991年底,,南非籍的Esther Mahlangu利用傳統(tǒng)的Ndebele民族裝飾手法,,設(shè)計其BMW

525i藝術(shù)車;之后,,來自意大利的Sandro Chia于BMW 3系列的拉力賽車上揮灑其創(chuàng)作靈感,。

美國藝術(shù)家亞歷山大·考爾德于1975年創(chuàng)造的世界上第一輛BMW藝術(shù)車。

他打破了汽車的型體局限,,在重新創(chuàng)造汽車的外貌時,,并沒有以車身原本的

線條作為創(chuàng)作依據(jù),而是盡情發(fā)揮自己的藝術(shù)風格,。他沿襲以往靜態(tài)和活動雕塑的風格,,

以搶眼的色彩及大幅運用于擾流翼、引擎蓋與車頂上引人注目的曲線,,重新塑造了這輛BMW賽車,。

1995年由英國藝術(shù)家大衛(wèi)·霍尼克創(chuàng)作的BMW850Csi藝術(shù)車。

從汽車的外部可以看見內(nèi)部的創(chuàng)意想法,,使霍尼克花了好幾個月

才完成最后的作品,。這個藝術(shù)構(gòu)想讓作品創(chuàng)造出令人嘖嘖稱奇的透明感。

時髦的設(shè)計讓引擎的進氣歧管在引擎蓋下一目了然,,從車門外可以

一窺駕駛者的廬山真面目——當然,,還有他的臘腸狗。

1995年,,英國藝術(shù)家大衛(wèi)·霍尼克成為BMW藝術(shù)車系列中的第14位創(chuàng)作者。當美國藝術(shù)家珍妮·霍爾澤于1999年在BMW

V12賽車上進行創(chuàng)作時,,BMW藝術(shù)車回歸到了本源:勒芒大賽,。BMW藝術(shù)車系列可謂結(jié)合了五大洲九個國家15位著名藝術(shù)家的曠世巨作,,他們的作品真實反映出獨特卻具有指標性的當代文化思想。

這些藝術(shù)車再現(xiàn)了藝術(shù),、設(shè)計和科技相融合的文化與歷史軌跡,,并相繼在全世界眾多博物館展出,包括法國的羅浮宮,、倫敦皇家學院,、紐約惠特尼現(xiàn)代藝術(shù)館、威尼斯的格拉西皇宮,、悉尼的動力房博物館以及紐約和畢爾包的古根漢博物館等,。

2006年開始,BMW藝術(shù)車從亞洲出發(fā)分為兩條線路開始一次世界之旅,。其中一條線路從中國臺灣,、上海和北京開始,然后轉(zhuǎn)往莫斯科和非洲的卡薩布蘭卡等地,;另外一條線路從馬來西亞出發(fā),,沿著新加坡、馬尼拉,、漢城,、悉尼、新西蘭奧克蘭最后達到印度首都新德里,。本次在北京798藝術(shù)區(qū)的展覽即是BMW藝術(shù)車2006/07世界之旅的一站,,這是這些享有盛譽的可移動的藝術(shù)品第一次在北京展現(xiàn)他們的風采。 |